“城中村泊车美学”阅读10万+ 精细治理雕出新高度

从马田南庄中心街透视光明基层治理“密码”

版次:04来源:光明新闻 2025年07月15日

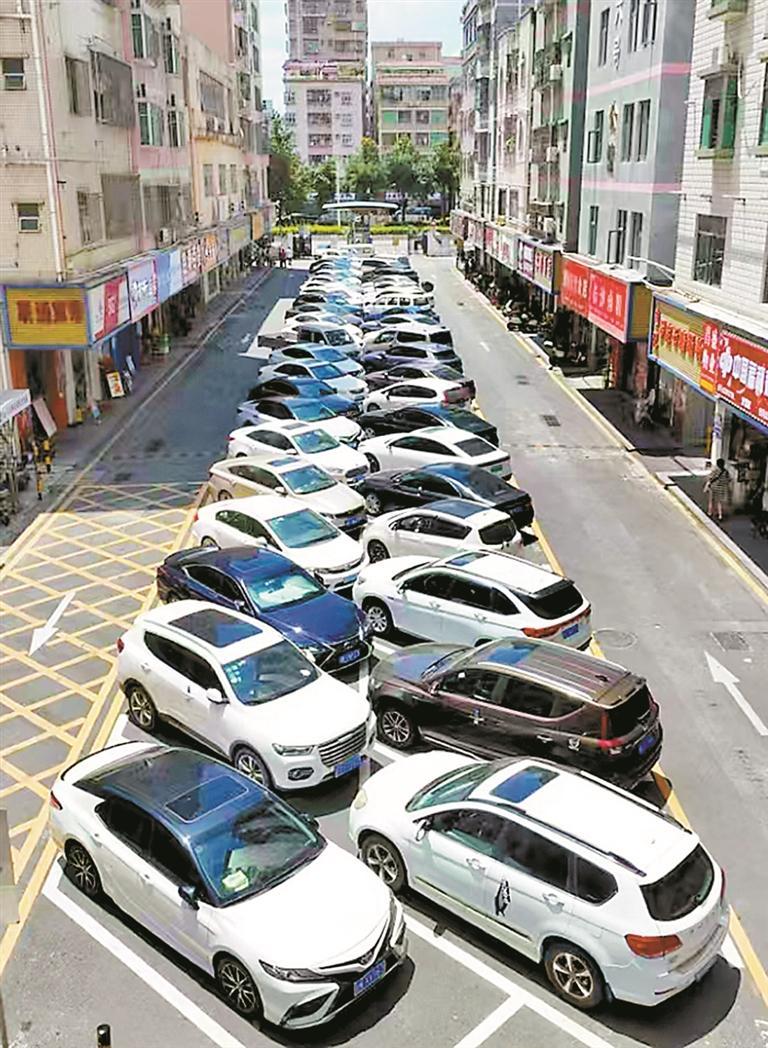

南庄中心街改造后,秩序井然。

薯田埔社区篮球场活力四射。

裕湖公园的主要出行路径上画上彩绘。

将围社区大榕树广场成为居民休闲娱乐好场所。

光明区鸟瞰图。

“这样的设计真好!车不横在店门口,生意也变好了”“有地方停车充电,管理到位,居民配合,效果就出来了”“这绝对是我见过最规整的城中村车位!”“光明木墩新村也超整洁!看得我都想来深圳了”……

近日,一则《深圳光明的城中村,如此整洁!》的帖子在小红书、今日头条等平台引起广泛关注,网友纷纷留言讨论,阅读量(展现量)达到“10万+”。帖子里多角度航拍图展示的,正是光明区马田街道南庄社区中心街:居民楼之间,商铺沿街而立,中间区域划出规整的停车方格,车辆停放井然有序。

一个城中村停车位改造,为何能引发如此广泛的网络共鸣?这背后,折射的是人们对改善城中村环境、提升生活品质的普遍期待。而南庄中心街的蜕变,正是光明区以“小切口”精准回应民生期盼、创新破解城中村治理难题的一个生动典范。

秩序感Max!南庄中心街的“泊车美学”获点赞

曾经的南庄中心街,是另一番景象。传统设计是街道两边停车、中间行车,由于车位严重不足,商铺门前常年被横七竖八的机动车、电动车“霸占”,消防通道堵塞,安全隐患大,商户苦不堪言。

居民的呼声,是党员干部行动的强大力量。南庄社区党委牵头,多次实地调研,召集股份公司、居民代表、商户、专业人士反复商讨,最终敲定了全新的设计方案——“中间停车、两边通行”。科学规划后,停车更规范、更便利。社区还“挤”出空间,新增约200个电动车位,既满足绿色出行,又缓解停车压力。

南庄中心街2025年4月改造完成后,效果立竿见影:交通秩序井然,商铺门前清爽了,生意更舒心。商户们送来锦旗,居民们纷纷点赞。

作为马田街道面积较小(仅0.83平方公里)却人口密度最高(常住约4.5万人)的社区,南庄社区停车难问题尤为突出。“我儿子下班找车位半小时是常态,有时只能堵消防通道,明知不对也没办法!”“翰林幼儿园门口一到放学就堵!”这些居民的“唠叨”,铭记在社区党委干部的心上。

除了中心街改造,南庄社区翰林幼儿园门口的“堵点”也被打通。在区、街道支持下,南庄社区发现幼儿园对面一块坑洼堆杂的荒地有改造潜力。通过多方合力攻坚,三个月后,135个崭新的停车位“变”了出来。工程验收当天,最早反映问题的阿叔激动地拍照发朋友圈:“没想到我的一句唠叨真成了停车位!为社区点赞!”还有居民表示,“南庄社区为居民办成了一件大事!”

道路通畅了,居民的心也顺了。南庄社区将居民的“唠叨”化为“掌声”,“以人民为中心”的理念,在这一刻,变成了一件件可感可知的惠民实事。

居民“点单”社区“上菜” 闲置地块“秒变”幸福空间

数据显示,深圳目前有超过1000万(约60%)常住人口居住在城中村。人口密集、空间有限、基础薄弱,是绝大部分城中村存在的共性难题。除了城市更新等“大动作”,如何在现有条件下挖潜空间、提升服务,考验着基层治理智慧。

光明区的答卷令人瞩目。通过城市品质提升行动、党建引领基层治理创新,城区面貌焕然一新,城中村改造提升经验更被“点名”,成为全市“样板”。

以人口密度全区最高的马田街道为例,其创新推行的党建引领“小分格”治理模式,将社区细分为更小单元,治理力量深度下沉。工作人员“地熟、人熟、情况明”,精准对接居民需求,快速响应行动。南庄中心街和翰林幼儿园停车场的成功改造,正是“小分格”高效运转的成果。

这种“绣花功夫”并非孤例。记者走访发现,面对类似治理难题,马田街道各社区都在积极行动。

早在2020年,薯田埔社区就对福南路、福华路和福金路进行改造提升,实施“中间停车、两边通行”,新增200多个惠民车位,秩序焕然一新。如今,薯田埔社区正在谋划建设立体停车场,持续提升城中村生活质感。

将围社区借助“美好家园共建计划”,对旧村的大榕树广场进行全面改造升级,并于近期揭牌启用。曾经空旷单一、缺乏适老适幼设施的场地,如今地面崭新、照明明亮,增设了挡车石、无障碍通道、健身和游乐设施,安全、便捷、适用性大幅提升。

石围社区则将村祠堂变为“村史馆”,墙上图文并茂讲述麦氏源流,内部陈列老式自行车、缝纫机、搪瓷杯等300多种物件,唤醒“乡愁”记忆。石围村史馆揭牌当天,锣鼓喧天,舞狮跳跃,并迎来了首批学生参观团。这一刻,本土文脉在历史的河流中泛着闪亮的光芒。

科技“大咖”进村入户 智慧治理点亮烟火巷陌

走出马田街道,光明区更多城中村正刷新着人们的印象。

走进光明街道木墩新村,沥青路整洁,停车有序;迳口社区微改造古村瓦房,打造“美食街+民宿+文化打卡点”,客流激增。凤凰街道塘家社区告别脏乱,艺术座椅和景观点缀街巷,人文气息浓郁。公明街道公明墟片区改造,既保留历史风貌又融入现代元素,成为承载本地文化记忆的重要场所。还有新湖街道三月风广场、玉塘荷花湖公园……这些“微改造”,充分激活城中村肌理,使其透着一种接地气的“审美”,甚至可能成为“网红打卡地”、文旅新名片。

更值得一提的是,光明区在全国首创社区党委科技委员机制,遴选高校、科研机构、科技企业的专家兼任社区党委科技委员,架起前沿技术与基层需求的桥梁。这种“社区居民‘出题’,科技委员‘答题’”的创新模式,为基层社会治理带来了一股“硬核力量”。

在光明社区,这样的情景已经成为常态:人工智能专家带着集成了10余项AI技术的数字人交互终端实时解决居民“花式”提问,生物学博士结合最新研究课题到中小学课堂上科普课……科技感与烟火气在此交融:世界一流科学城,不仅孕育高大上的创新,也催生着接地气的治理活力。

从攻坚“停车难”痛点,到文体空间日益丰富、环境面貌干净整洁,光明区乘着建设世界一流科学城的东风,对城中村基础设施和管理服务进行全方位升级。这从根本上扭转了昔日人们对城中村“老破旧”“脏乱差”的刻板印象,让城中村建设有了令人期待的“新叙事”,带给广大居民“稳稳的幸福”。光明新闻记者 黄国焕 文/图

■记者手记

治理力量沉到末梢

才能精准服务民生

城中村,这个在城市化浪潮中诞生的独特产物,承载着无数人落脚城市第一站的难忘记忆。如今,在深圳,城中村依旧是许许多多追梦者的居所,也是城市低成本运行、活力涌动的重要空间。有关数据显示,目前深圳全市仍有约60%(1000万)常住人口在城中村。这一庞大的基数,对城市管理者而言,既是一种前所未有的治理挑战,也是一座蕴藏无限活力与创新可能的“富矿”,考验着城市精细治理的智慧,也孕育着提升城市包容性与韧性的独特机遇。

走在光明区马田街道南庄社区中心街,看着方格内停放得整整齐齐的车辆,耳边是商铺老板轻松的笑谈,你很难将这里与“脏乱差”联系起来。也许正是这种强烈的反差,《深圳光明的城中村,如此干净整洁!》的航拍组图才会引起网友的广泛共鸣。

光明区在基层治理方面的有力探索,正在撕下城中村“握手楼”“蜘蛛网”“脏乱差”的旧标签,让“烟火气”与“秩序感”和谐共生,营造出城中村独有的“调性”。

从南庄中心街“中间停车、两边走车”的科学设计,到将围社区大榕树广场适老适幼的贴心改造,再到石围祠堂变身承载“乡愁”的村史馆,无不是基层工作者俯下身、竖起耳,将居民的“烦心事”变成“上心事”,再将“上心事”办成“暖心事”的过程。治理力量只有沉到最末梢,实现“地熟、人熟、情况明”,才能精准对接民生需求,办成一件件让居民拍手称好的暖心事。

哲学家罗素曾言:“参差多态,乃是幸福之本源。”深圳这座走在改革开放前沿的现代化城市,其魅力正在于包容万象的多样性。城中村不应是城市发展的“伤疤”,而应是体现城市包容性、承载多元生活、传承本土文脉的重要空间。

光明区的城中村治理实践有力证明:通过思维创新、科学规划、精细治理和科技赋能,“老破旧”可以焕新颜,“脏乱差”也能变“净畅宁”。而这正与光明科学城建设发展的理念相契合,打造一座具有“国际范、科学味、烟火气”的世界一流科学城,让科学浓度和家园气息相互充盈,氤氲出百万光明人的幸福生活。

光明新闻记者 黄国焕